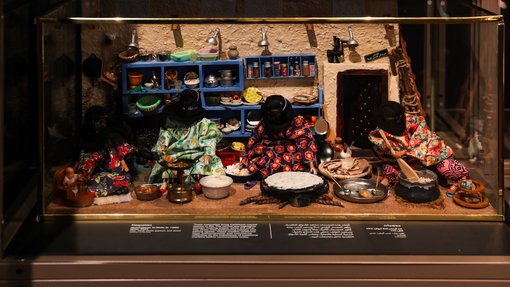

من المكونات وأدوات الطهي إلى عادات المائدة ومسارات التجارة، يقدّم كل قسم رؤية معمّقة للعلاقة المتطورة والحيوية بين الناس والطعام عبر العصور، كاشفاً عن دور الطعام في تشكيل أنماط الحياة والتواصل الثقافي في العالم الإسلامي.

مقعد على المائدة: عن قاعات العرض

ينقسم المعرض إلى خمسة أقسام تستكشف أثّر الطعام في الحياة اليومية والاحتفالات والتبادل الثقافي داخل العالم الإسلامي.

الصورة: شيخة أحمد علي، بإذن من متاحف قطر، ©2025

الخبز غذاء رئيسي على المائدة في معظم البلدان الإسلامية، ويُستخدم غالباً بديلاً عن أدوات المائدة لتناول الطعام وتغميسه، أو يُفرش على الطبق ليكون قاعدة نشوية تحتضن أنواعَ اليخنات والكاري واللحوم. الخبز الذي يُعد مكوناً رئيساً في الوجبات، يكون في الغالب رقيقاً ومسطحاً يُخبز في أفران على شكل حفر تسمى التنور (سوريا)، أو التندير (تركيا)، أو التندور (الهند وباكستان)، أو التونور (آسيا الوسطى). ولكل ثقافة تقاليدها الخاصة في تحضير الخبز. ومع ذلك، وبصرف النظر عن كل الاختلافات، يلتقي الجميع حول مائدة واحدة لمشاركة "الخبز والملح".

توثق هذه الأفلام تنوع تقاليد صناعة الخبز بتنوع الجاليات في قطر، وتعرض أنواع الخبز القادمة من أفغانستان، ومصر، وإيران، وتركيا، واليمن. تم تصوير هذه الأفلام وإنتاجها من قبل كريستيان دياز وعائشة المهندي.

الطعام والإيمان

ظهر الإسلام في شبه الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي، وهي منطقة من بين أقسى المناخات في العالم. وفي عام 1هـ/622م، هاجر النبي محمد ﷺ والمؤمنون معه إلى المدينة المنورة، وهي واحة صحراوية صغيرة ذات تنوع غذائي محدود. وقد اعتمد نظامهم الغذائي على التمر واللحوم ومنتجات الألبان من الأغنام والإبل والماعز، والخبز من الحبوب المزروعة محلياً أو تلك التي تأتي بها القوافل التجارية. لم تكن هذه الأطعمة مجرد وسيلة للبقاء، بل كانت تعبيراً عميقاً عن الإيمان الملتزم بتعاليم القرآن الكريم حول ما هو حلال وما هو حرام في الطعام.

وبعد وفاة النبي ﷺ في عام 10هـ/632م، ومع انتشار الإسلام عبر البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا والشرق، تطورت تقاليد الطهي هذه وتكيفت مع الثقافات الجديدة. ولا يزال المسلمون حول العالم يجتمعون على هذه الممارسات والتقاليد الغذائية المشتركة، التي تعكس ارتباطهم بالإيمان.

الاحتفالات الدينية

عيد الفطر

شهر رمضان هو شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر المغفرة والعتق من النار، شهر الصدقات والإحسان، فيه تتجمع الأسر والأقارب والأصدقاء لتناول الإفطار معاً في أجواء روحانية مفعمة بالبركة. بعد شهر رمضان العامر بالصلوات والطاعات والتقرب لله تعالى، يترقب المسلمون رؤية هلال شهر شوال بفارغ الصبر إيذانا بقدوم عيد الفطر المبارك.

وقبيل صلاة العيد، يُسارع مَن لم يُخرج "زكاة الفِطر" إلى أدائها، فهي فرضٌ على كل مسلمٍ كان حياً عند فطره من رمضان، وتُمنح للفقراء في صورة كمية محددة من الطعام أو ما يعادلها من المال، لضمان أن يشارك الجميع في بهجة العيد.

وفي صباح العيد، يتوافد المسلمون إلى المساجد والساحات لإقامة الصلاة الجماعية بعد شروق الشمس، تعقبها وجبات احتفالية وأطباق متنوعة من الحلويات، يتقاسمها الأهل والأحباب في أجواء مليئة بالفرح والمودة.

عيد الأضحى

عيد الأضحى، هو ثاني أعياد المسلمين، ويُخلِّد ذكرى استعداد النبي إبراهيم عليه السلام للتضحية بابنه إسماعيل امتثالاً لأمر الله تعالى، قبل أن يفديه الله بكبشٍ عظيم. في عيد الأضحى، المسلمون الذين يحجّون في مكة والمسلمون في جميع أنحاء العالم يتقربون إلى الله تعالى بالتضحية بأحد الأنعام (خروف، بقرة، جمل) وتوزيع لحومها على الفقراء ولا بأس في إعطاء بعضها للأقارب والأصدقاء. وهذه الشعيرةُ التي تعبّر عن روح الكرم والتكافل الاجتماعي، هي سنةٌ نبويّة لا تزال مستمرة حتى يومنا.

المكونات الرحّالة

على مر التاريخ، تطورت المطابخ مع وصول مكونات غذائية جديدة، سواء عبر التجارة أو نتيجة التقاء الثقافات والمجتمعات. بعض هذه المكونات (مثل الباذنجان) استغرق وقتاً طويلاً قبل أن يصبح جزءاً من الأطباق الشعبية، في حين تم تبني مكونات أخرى (مثل الطماطم) على الفور، مما أحدث نقلة نوعية في مطابخ المدن المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

واليوم، باتت العديد من المكونات -التي كانت تُعدّ محلية- جزءاً لا يتجزأ من الأطباق العالمية الشهيرة، بعد أن عبرت حدود الزمان والمكان. فقد أدخلت التجارة العديدَ من المكونات الجديدة إلى أوروبا والشرق الأوسط، سواء من آسيا (كاللوز والمشمش والبطيخ) أو من الأمريكيتين (كالذرة والبطاطس والفلفل).

برز هذا التأثير بشكل خاص في القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي خلال العصر العباسي، ولاحقاً في القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي مع "اكتشاف" الأوروبيين للهند والأمريكيتين. وقد أحدثت هذه التغيرات ثورة في التجارة العالمية للمحاصيل والتوابل، مما أدى إلى تحولات جذرية في الأطباق الغذائية، كما أثرت في تطور صناعة أدوات الطعام.

الغذاء دواء

تاريخياً، اعتمد الطب الإسلامي نهجاً شاملاً ووقائياً للعناية بالصحة. واحتل الغذاء مكانة مهمة في العلاج، حيث نُظر إلى الغذاء كدواء ووسيلة للاستشفاء. استند الإطار النظري لفهم وظائف الجسم إلى "نظرية الأخلاط"، وهي نظرية موروثة عن الإغريق، تقوم على وجود أربعة أخلاط مرتبطة بالعناصر الأربعة (الهواء والماء والنار والأرض)، وكل واحد منها مرتبط بخاصية أساسية (حار/بارد؛ رطب/جاف). أما المرض فكان يُنظر إليه على أنه نتيجة لاختلال التوازن بين هذه الأخلاط، ويمكن تصحيحه عبر نظام غذائي مناسب يعيد التوازن إلى الجسم.

الثورة الزراعية في الدولة العباسية

أسست الخلافة العباسية بغدادَ عاصمةً لها عام 144هـ/762م. تم اختيار موقع المدينة بعناية عند تقاطع الطرق البرية والنهرية والبحرية، مما جعلها متصلة بشبكات التجارة المزدهرة. ومن خلال بناء نظام متطور للري والقنوات، كان من السهل نقل المحاصيل عبر دولة الخلافة وتبادلها مقابل أطعمة أخرى. وبفضل تقدم الملاحة والصناعات البحرية تمكن التجار العباسيون من السفر إلى أماكن بعيدة فوصلوا إلى الصين وإندونيسيا وعادوا بالقرفة والقرنفل وجوزة الطيب والفلفل الأسود. وخلال هذا الوقت بدأت ثقافة طهي غنية بالظهور في البلاط العباسي، وابتُكرت أطباق جديدة، وصدر أول كتاب طهي باللغة العربية "كتاب الطبيخ ومعجم المآكل الدمشقية".

الاستكشافات الأوروبية وتوسّعها

شكّل سقوط الخلافة العباسية عام 655هـ/1258م فترة اضطراب في العالم الإسلامي. ومع توسّع دور القوى الأوروبية، بدأت في تحدي الاحتكار العربي لتجارة التوابل.

تسارعت هذه التحولات في 903هـ/ 1498م عندما نجح فاسكو دي غاما في إيجاد طريق بحري مباشر إلى الهند، متجاوزاً الشبكات التجارية التقليدية. كما أدى "اكتشاف" الأميركيتين 897هـ/ 1492م إلى إحداث تغيير جذري في التجارة العالمية، حيث تم إدخال محاصيل العالم الجديد إلى أوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا، مما أسهم في إعادة تشكيل الاقتصادات والتقاليد الغذائية حول العالم.

الاكتشافات الأثرية في قطر

عُثر على هذه البذور في موقعين شمال قطر (في 2022 و2023). يحيط الموقعان بمنخفض ضحل (روضة) يقع في إحدى المناطق الداخلية حيث تتجمع المياه والتربة بشكل طبيعي. ويرجع تاريخهما إلى العصر الإسلامي المبكر (من القرن الأول إلى الثالث الهجري/ من السابع إلى التاسع الميلادي). تشمل بقايا النبات بذوراً محترقة وشظايا من الحبوب ونوى التمر ومجموعة من الخضار والفواكه والتوابل والنباتات الطبية. هذه الأطعمة والتوابل، وخاصة الباذنجان، هي دليل على أن الثورة الزراعية العباسية وصلت إلى قطر في وقت مبكر. خلال هذا الوقت، جرَّب الفلاحون زراعة مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه والتوابل من جميع أنحاء العالم، وجلبوا المحاصيل إلى أماكن جديدة وطوروا تقنيات حديثة لزيادة الزراعة وإثرائها.

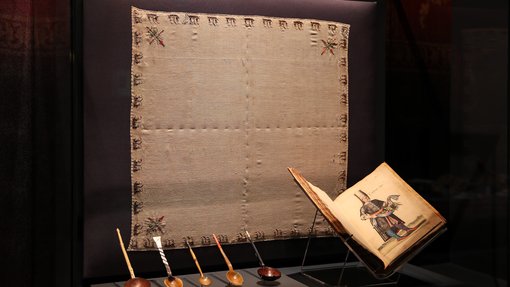

مآدب السلاطين

المآدبُ -سواء كانت احتفالاً بمناسبة، أو إحياءً لذكرى انتصار، أو لاستضافة الشخصيات البارزة- كانت تهدف إلى الإبهار. كانت تُقام في الحدائق، أو في القصور الفخمة، أو في ظلال الخيام الجميلة. وآداب الضيافة كان لها معايير صارمة تختلف باختلاف البلاط، وتشمل التخطيط الدقيق لترتيب الأطباق واستخدام الأواني الباذخة والأطعمة الفاخرة ناهيك عن التسلية والترفيه. كانت أماكن الاحتفال تُزيَّن بعطور مناسبة للموسم، وأزهار ملونة، وأقمشة مطرزة بالذهب. وكان ضيوف هذه المآدب يتناولون الشراب بأكواب ذهبية وقوارير زجاجية وفناجين وأباريق مرصعة بالجواهر، وأطقمٍ من أجود أنواع الخزف والبورسلين، والتي كانت تُستورد من بلاد أخرى في كثير من الأحيان. كانت قائمة المشروبات والأطعمة تعكس أحدث الاتجاهات في فن الطهي، حيث اعتُبر هذا دليلاً على ثراء المضيف. وبالمقابل كان يُتوقَّع من الضيوف التعبير عن احترامهم للمضيف من خلال مراعاة آداب السلوك واللياقة.

المطبخ المعاصر: شخصيتك في طبقك

مع صعود الدول الجديدة في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية، تبنت البلدان الزراعة كشكل من أشكال التعبير عن الهوية الوطنية. وتم التغلب على نقص الغذاء وإنتاج أنواع جديدة من الأغذية تلبيةً لاحتياجات السكان المتزايدة. وبمرور الوقت، تغيرت الطريقة التي يتعامل بها الناس مع الطعام، وغزت الأطعمة المصنعة المنازل بينما أصبحت الوجبات السريعة هي الطريقة المفضلة لتناول الطعام. وفي العقود الأخيرة، عاد الناس إلى ما يسمى "الطعام البطيء"، الذي يعتمد أسلوب "من المزرعة إلى المائدة" ما يؤكد أهمية ربط الغذاء بالمجتمعات والنظم البيئية. في ظل التحديات البيئية التي يشهدها العالم، مثل ندرة المياه والأمن الغذائي، تلعب الزراعة دوراً متزايداً في تعزيز تواصل البشر مع بعضهم البعض والعالم المحيط بهم. إن التقنيات الزراعية الجديدة، التي تركز على الاستدامة والتغييرات في عاداتنا الغذائية، ما هي إلا تذكير لنا بهشاشة وضعنا وضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ على أنفسنا وكوكبنا.

الرؤى الاستعمارية للوفرة الزراعية

هذه الملصقات هي صورة رومانسية للزراعة والسياحة، صممها فنانون مستشرقون فرنسيون في القرن العشرين. تصور الملصقات البلدان المستعمَرة (الجزائر والمغرب وتونس) كمناطق طبيعية مختلفة. رغم أن هذه الصور النابضة بالحياة تبدو كأنها تحتفي بالأراضي الخصبة والأسواق النشطة والسواحل الخلابة، إلا أنها تُغفل ذكر استغلال الموارد المحلية والعمالة في ظل الحكم الاستعماري. اليوم، استعادت هذه الدول السيطرة على تراثها الزراعي والثقافي، وبدأت تستخدم مواردها لبناء اقتصادات مستدامة والحفاظ على تقاليدها.

الابتكارات في الزراعة الحديثة

مع تزايد تهديد التغير المناخي لأساليب الزراعة التقليدية وأمن الغذاء العالمي، بات ضروريا اللجوء إلى أساليب مبتكرة تمهد الطريق لمستقبل مستدام. تساعد تقنيات الزراعة الرأسية والزراعة المائية والزراعة الدقيقة في مواجهة هذه التحديات، من خلال ترشيد استهلاك المياه وتقليل النفايات وزيادة إنتاج المحاصيل. في المناطق ذات المناخ القاسي، تمكّن هذه الأساليب من إنتاج الغذاء محليا حتى في المساحات المحدودة. ومن خلال تبني هذه التقنيات، تتخذ الدول خطوات كبيرة نحو الاكتفاء الذاتي، والحد من الاعتماد على الاستيراد وخلق أنظمة غذائية مستدامة.